こんにちは。北陸型木の住まい研究会の山田です。

近年の大きな地震の発生を受け、家づくりにおける耐震性への意識が高まっています。一方で地震に強い家にしたいけど具体的には何をすればいいのか…と悩まれる方も少なくありません。「地震に強い家にしてください!」と住宅会社にお任せするのもいいですが、地震に強いとはどんな家のことなのかを理解して家づくりを進めることが入居後の安心にも繋がります。そこで今回は地震に強い家づくりで知っておきたい5つのポイントと、耐震性を高める具体的な方法についてお話しします。

1.地震に強い家づくり~5つのチェックポイント~

①地盤の柔らかさ

②耐力壁の量とバランス

③積雪を考慮した設計

④耐力壁の壁倍率

⑤連続地震に強い工法

2.具体的には何をすればいい?

<1>地震に強い家づくり~5つのチェックポイント~

①地盤の柔らかさ

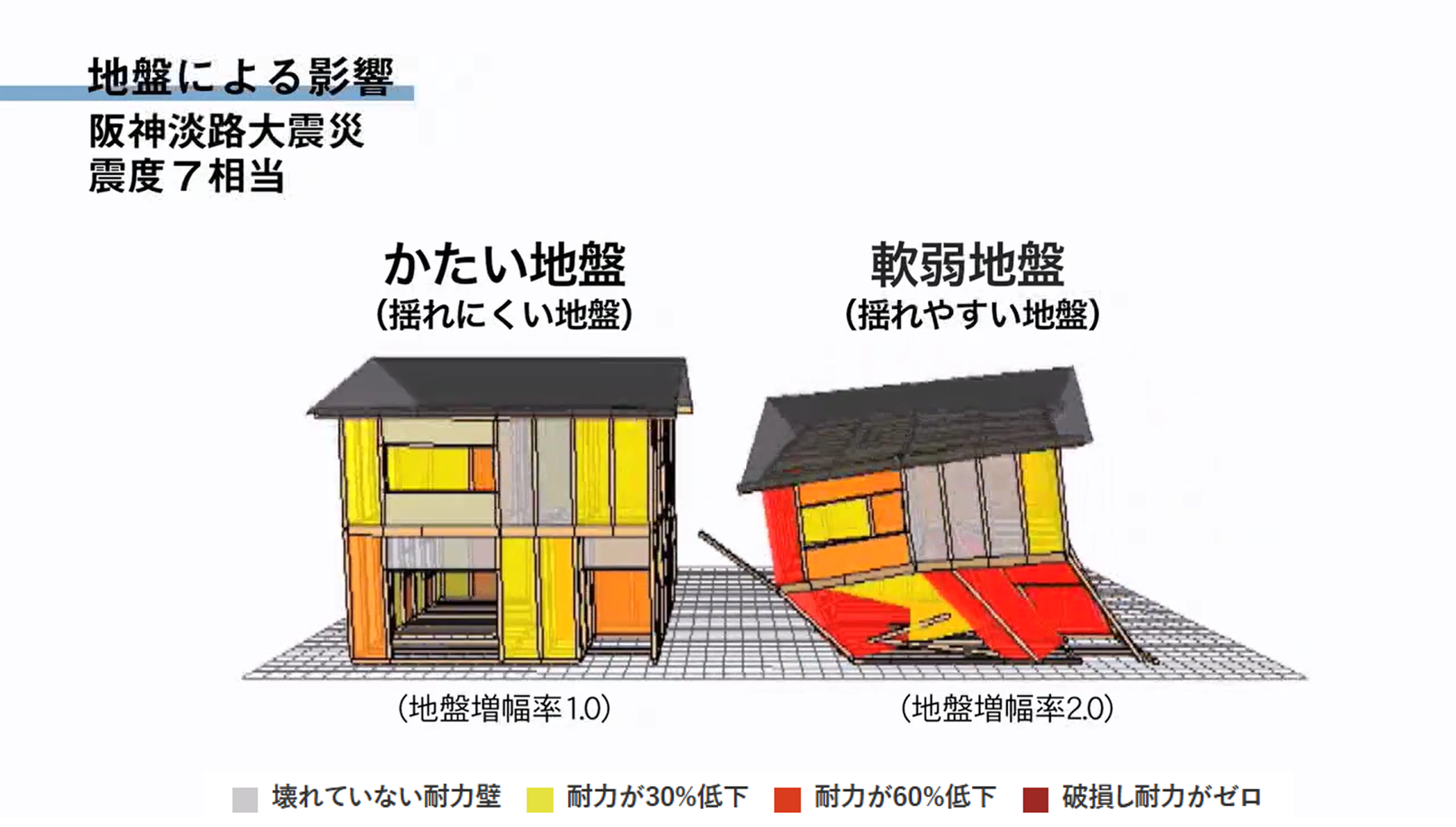

地震に強い家づくりにおいて家の構造を強くすることはもちろん必要ですが、家が建つ地盤の状態を知ることも同じくらい重要です。どんな地質で構成されているか、押し固められているか等によって地盤の柔らかさが違ってきます。例えば砂や粘土が多い地質であれば柔らかくなりますし、岩盤が深ければ固い地盤になります。

地震発生時は地盤の柔らかさで揺れの大きさが変わります。わかりやすくするために固い地盤を羊かんに、柔らかい地盤をプリンに例えてみましょう。

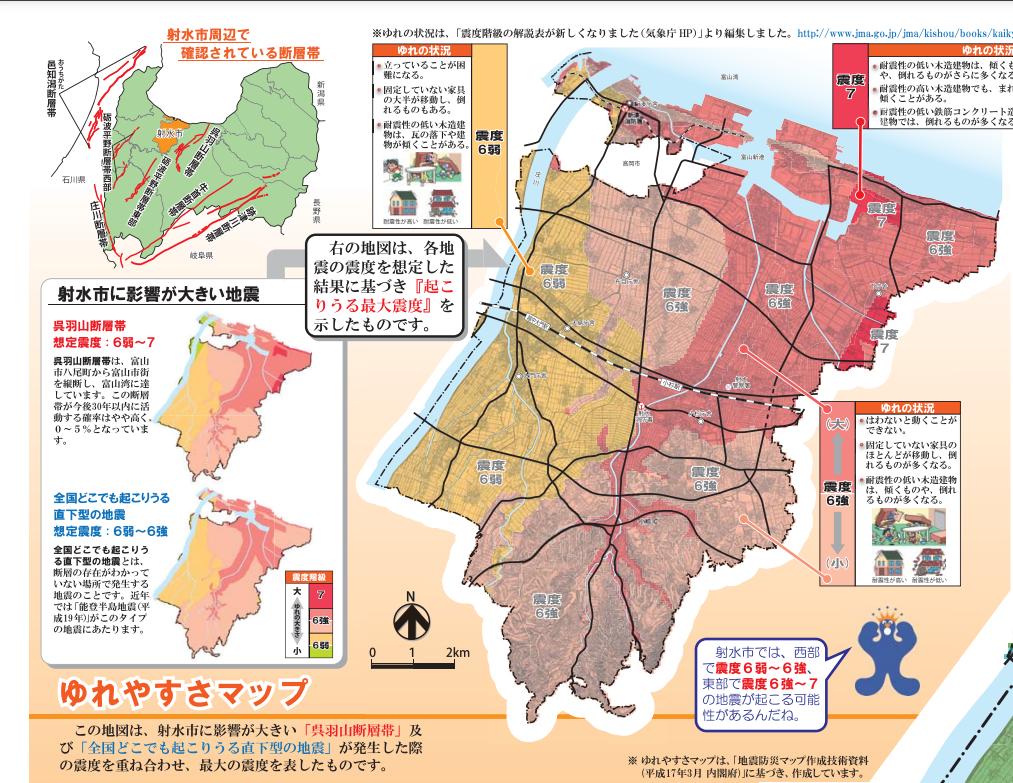

羊かんに建つ家に比べてプリンに建つ家の方が激しく揺れていることがわかりますよね。同じ地震でも地盤が柔らかいと揺れが大きくなります。地盤の揺れやすさは都道府県・市町村が出しているハザードマップや、J-SHIS ハザードステーションの「表層地盤」タブから無料で確認できます。建てる前に地盤の状態を確認しておきましょう。

出展:富山県射水市ホームページ「射水市防災マップ」

②耐力壁の量とバランス

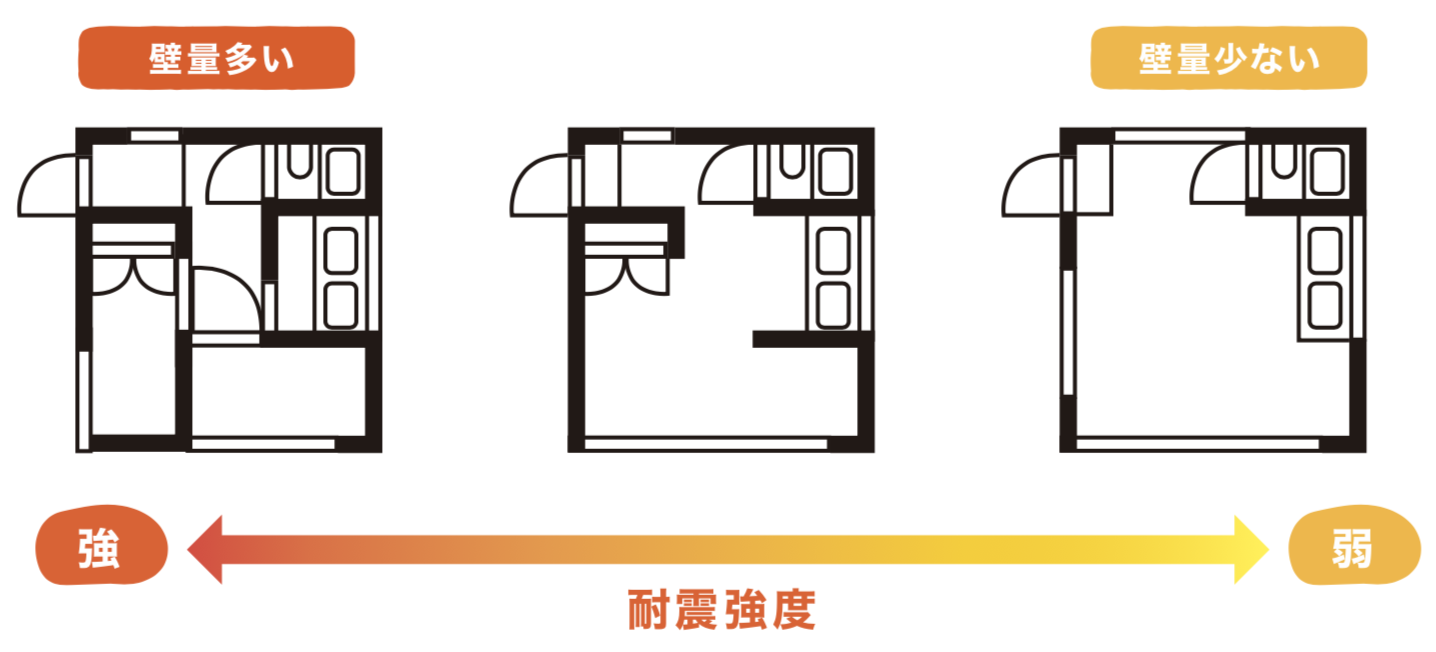

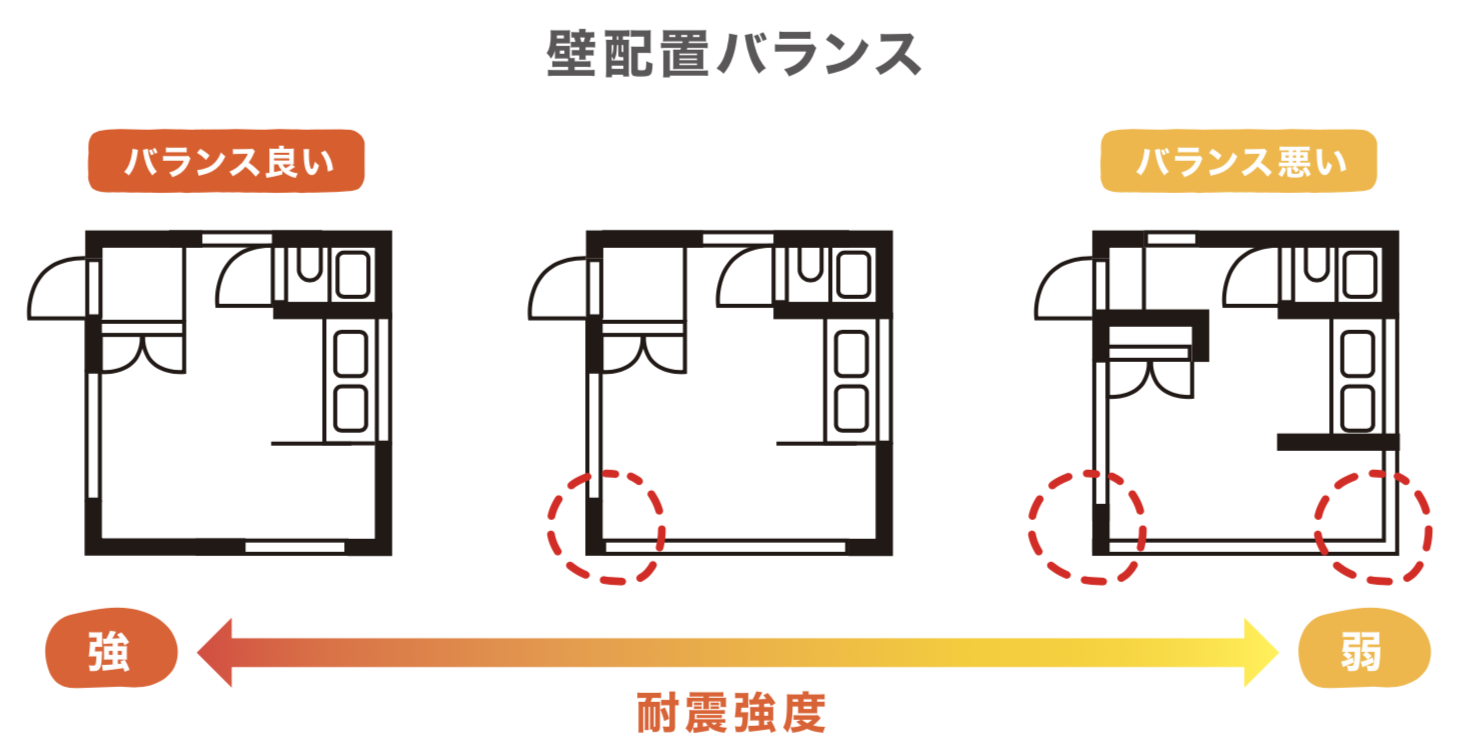

地震や台風など外的な力に耐えるために、住宅には耐力壁というものが配置されます。いくつか種類はありますが、例えば木材を斜めに入れて突っ張らせる「筋かい」は耐力壁の一つです。耐力壁は建物の大きさや重さによって必要な量が決まっています。同じ強さの耐力壁では量が多いほど地震に強い家になります。

また配置バランスも耐震性に大きく影響します。どの方向からの力にも耐えられるように、耐力壁はバランスよく配置することが重要です。耐力壁の量は十分だったとしても、バランスが悪ければ耐震性を発揮できないことがあります。

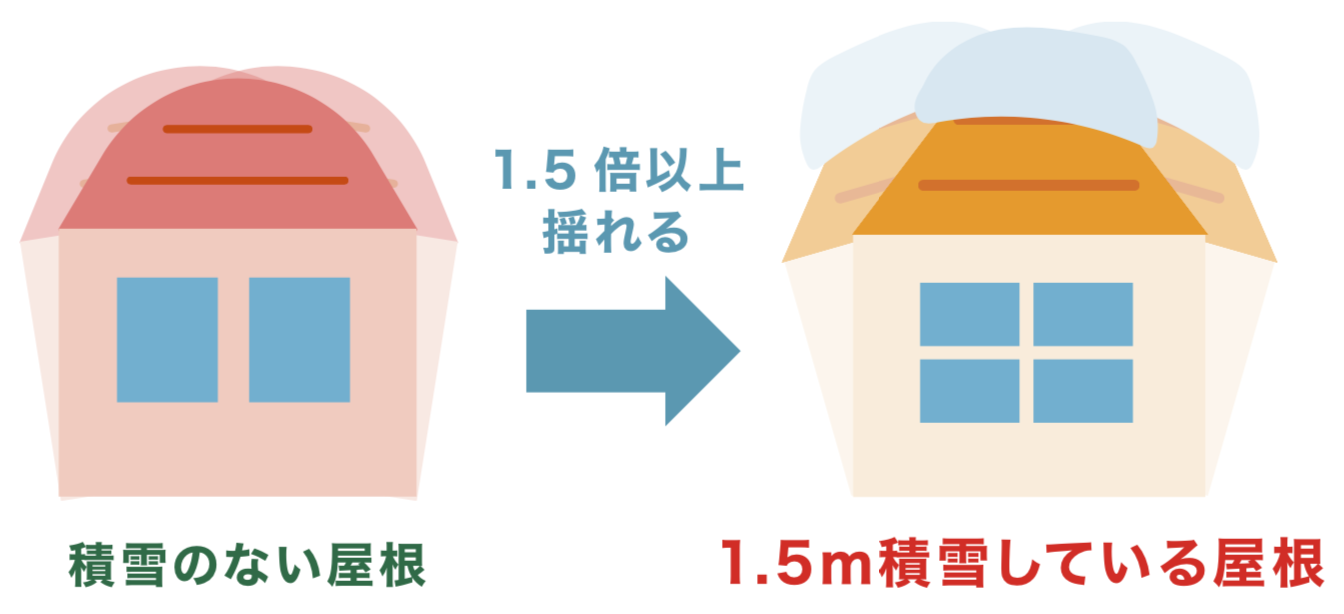

③積雪を考慮した設計

建物が重いほど地震時の揺れは大きくなります。北陸の雪は水分を含んで重く、積雪1.5mの重さは瓦屋根の7倍以上になります。もしこの状態で地震が来たら、雪が積もっていない時に比べて揺れ幅が1.5倍以上も大きくなります。地震はいつどんな状態で起こるかわかりません。積雪を考慮した耐震設計が安心・安全に繋がります。

④耐力壁の壁倍率

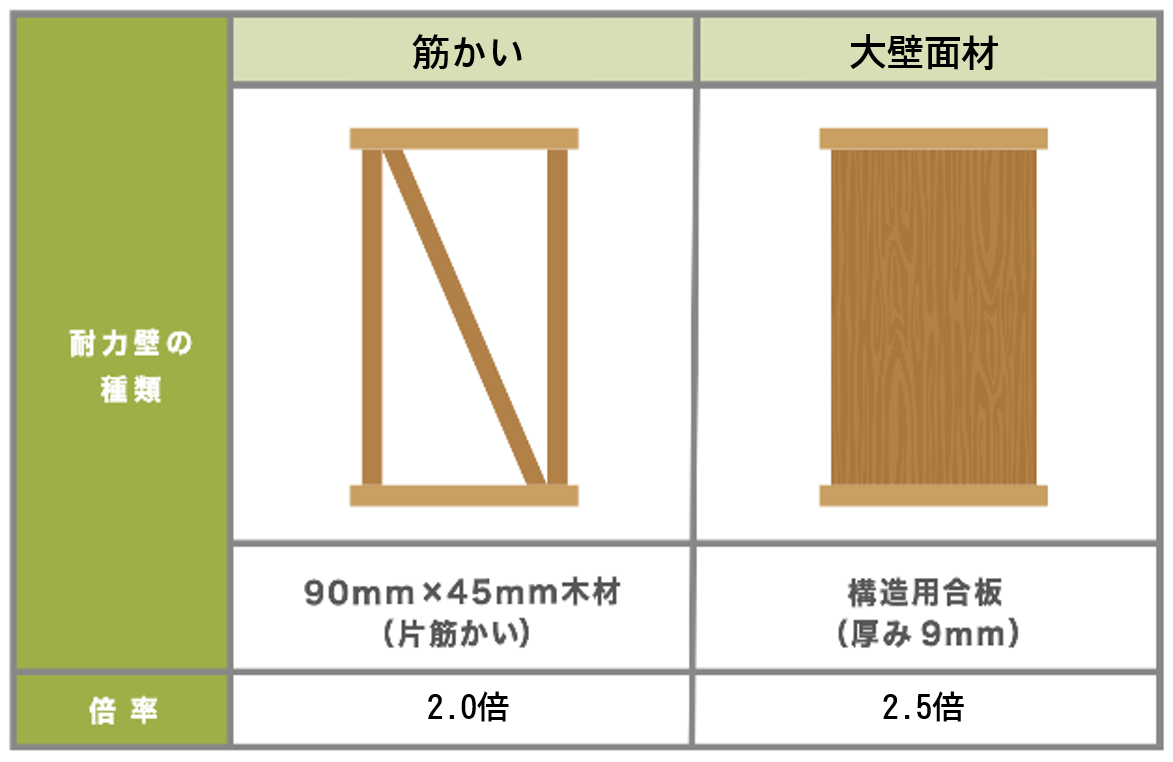

先ほど耐力壁は量とバランスが重要だと言いましたが、実は耐力壁自体の強さも大切です。耐力壁の強さは「壁倍率」という数値で比較することができ、数値が大きいほど地震に耐える力が強い壁になります。

例えば柱と梁の間に斜めに木材を取り付ける「筋かい」の壁は、筋かい1本で2.0倍の壁倍率を持ちます。柱や梁に板を釘留めする「構造用面材」もよく耐力壁として用いられますが、こちらは面材の種類や厚み、釘の種類によって壁倍率が異なります。仮に9㎜の合板を使った場合だと壁倍率は2.5倍になります。両者の壁倍率を比べると、数値の大きい大壁面材の方が強いということになります。

⑤連続地震に強い工法

世の中には様々な耐力壁を用いた耐震工法がありますが、結局どれが良いのかわからない…とお困りの方もいらっしゃるのではないでしょうか。本当に地震に強い工法かを見極めるポイントは大きく分けて2つです。1つ目はどんな耐力壁を使っているかです。先述した通り、壁倍率が高い方が家全体としての耐震性も上がります。

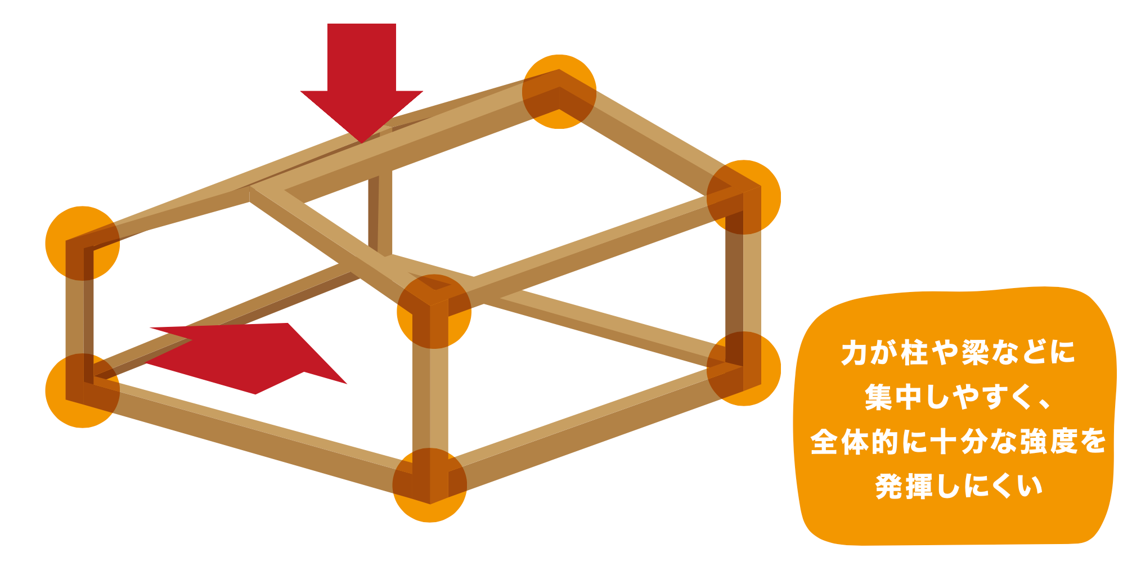

もう1つは連続する地震にも耐えられる構造かということです。どんなに強い耐力壁を使ったとしても、2度目以降の本震や余震に耐えられなければ本当に地震に強い工法とは言えません。例えば耐力壁に筋かいを使った筋かい工法は、筋かいが突っ張って耐えるので地震発生時は特に接合部に負担が掛かります。1度目の地震には何とか耐えられても多大なダメージは受け、2回目の本震や余震が来た時に耐え切れずに折れてしまうことがあります。

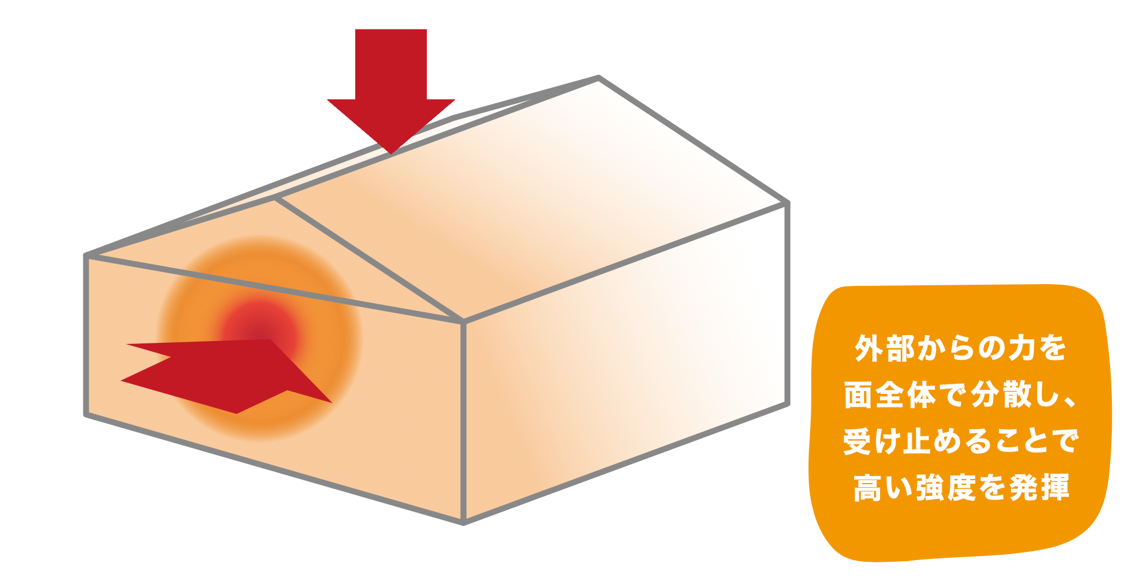

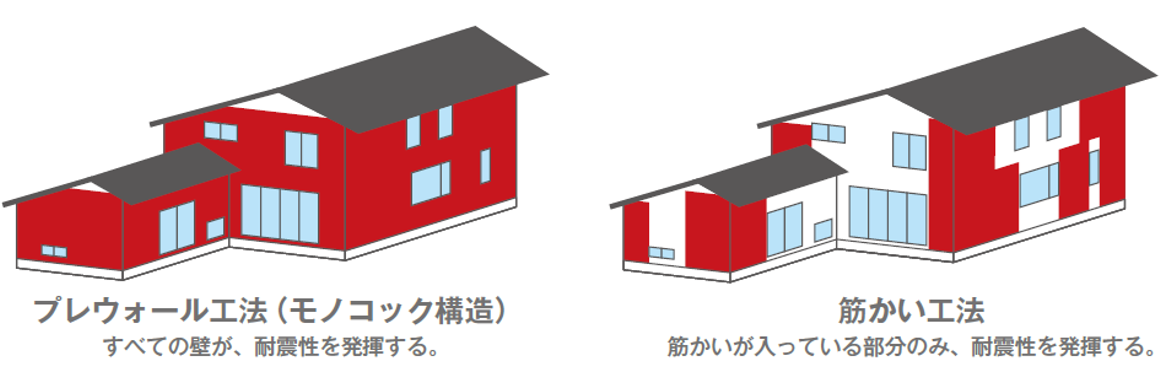

筋かい工法のように点で耐えるのではなく、なるべくダメージを分散させることが重要になってきます。それを実現できるのが「モノコック構造」です。モノコック構造は地震の力を面状で分散できるので、負荷の一点集中を避けられます。身近なところで言うとジャンボジェット機もモノコック構造になっています。

<2>具体的には何をすればいい?

地震に強い家づくりのポイントをご紹介しましたが、どうすればこれらをクリアできるのでしょうか?耐震性を高めるために、お施主様が住宅会社に依頼できることは3つあります。

①地盤の調査・解析

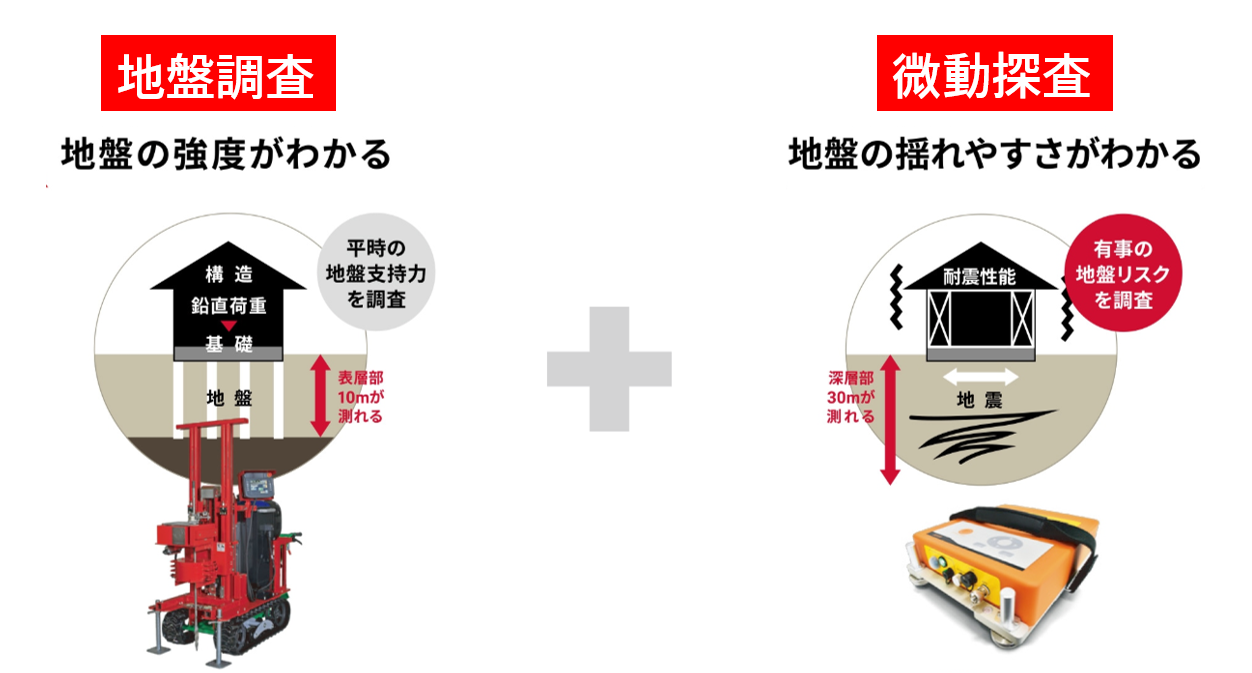

地盤の調査は大きく分けて2つあります。1つ目は地盤の強度を調べる「地盤調査」です。建物の重さで地盤が沈んだり傾いたりしないかを調べることができ、家を建てる前にはほぼ必須で行います。

2つ目は地盤の柔らかさを調べる「微動探査」です。ハザードマップよりも細かいレベルで地震発生時の揺れやすさを調べることができます。前章でご覧いただいた羊かんとプリンの比較動画を思い出してください。もしプリンのように揺れやすい地盤であれば地震発生時に受けるダメージが大きくなり、耐震性を高めた家でも倒壊してしまう可能性があります。地盤の状態をピンポイントで把握し、それに応じた耐震設計を行うことが重要です。ただし微動探査は必須の調査ではないので、建築予定地が決まった段階で「微動探査を行いたい」と住宅会社さんに相談しましょう。

②倒壊シミュレーション

地盤の揺れやすさがわかったら、建物の耐震性を検証しましょう。ご検討中の図面を3Dモデルに起こし、地震動を与えて変形量、損傷状況、倒壊の有無などをシミュレーションできます。条件として地盤の揺れやすさ(地盤増幅率)や積雪荷重も加味できるので、地震発生時のダメージをリアルに再現することが可能です。シミュレーションの結果に応じて壁配置を見直したり、より強い耐力壁への変更をご提案したりできます。図面の段階で最先端の計算理論に基づいた検証ができるので、建てる前はもちろん入居後の安心にも繋がります。

③連続地震に強い耐震構造

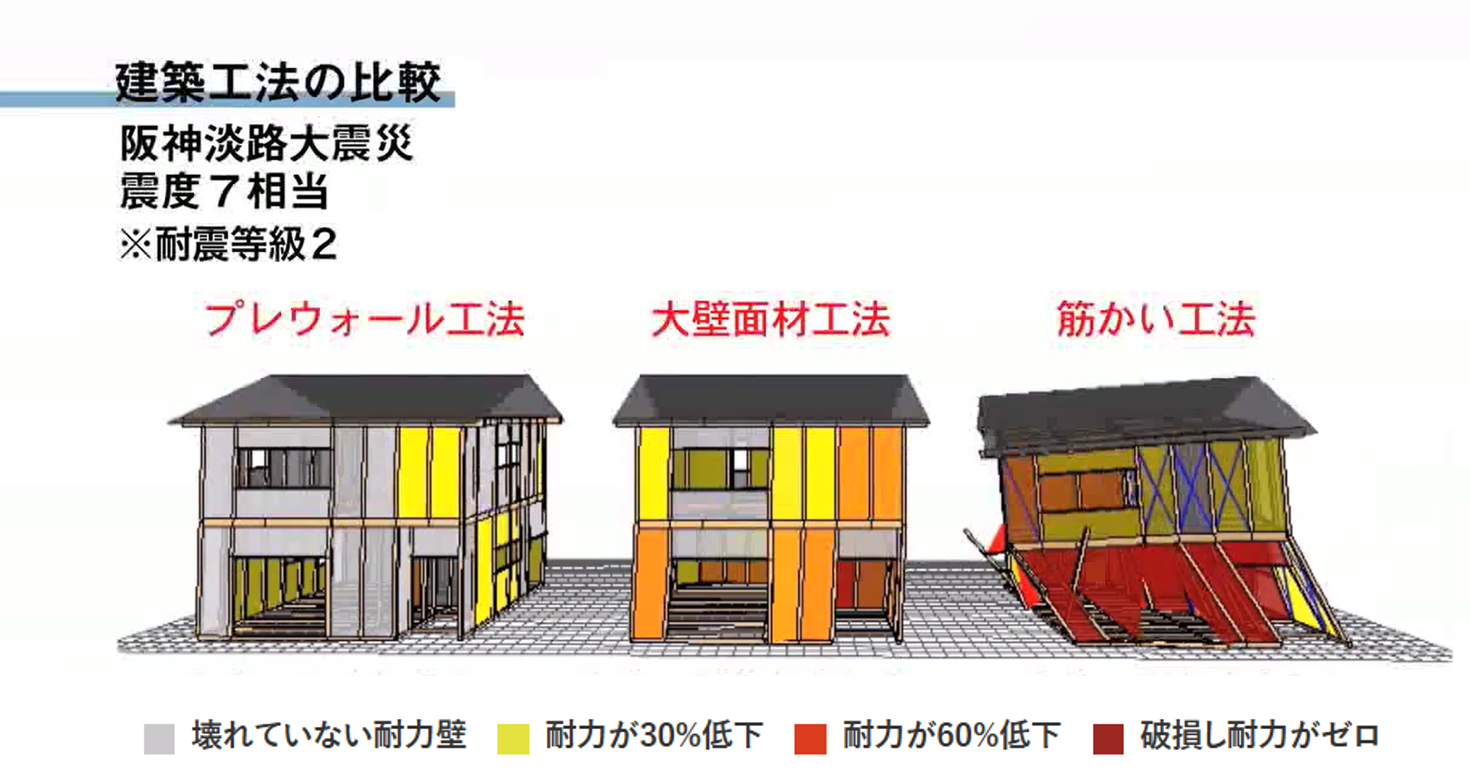

倒壊シミュレーションでは、同じプランを工法別で検証することもできます。耐震性が同じレベルの建物でも、工法によっては損傷具合に大きな差が出る場合があります。世の中には色々な工法がありますが、例えはプレウォール工法、大壁面材工法、筋かい工法で比較してみましょう。プレウォール工法は「プレウォール」というパネル状の耐力壁を使った工法で、耐力壁の壁倍率は3.3倍です。この3つの工法で災害時の避難場所となりうるレベル(耐震等級2)まで耐震性を高めた3Dモデルを作成し、震度7相当で倒壊シミュレーションを行いました。

上の画像がシミュレーションの結果です。プレウォール工法(画像左)は「壊れていない耐力壁」を示すグレーの部分が多いのに対し、筋かい工法(画像右)は耐え切れずに倒壊してしまいました。同じ耐震レベルの建物でもこのような差が出た理由は、耐力壁のダメージ蓄積にあります。

前章のポイント⑤でもお話しした通り、筋かいのようにダメージが点に集中しやすい工法だと、繰り返し起こる地震に耐えきれずに倒壊するリスクが高いです。また筋かいは窓がない壁にしか配置できないため、耐力壁の量が限られる場合があります。一方でモノコック構造のように面でダメージを分散できれば、揺れが続いても耐え抜くことができます。プレウォール工法はモノコック構造になっており、窓以外は全てパネル状の壁が入ります。

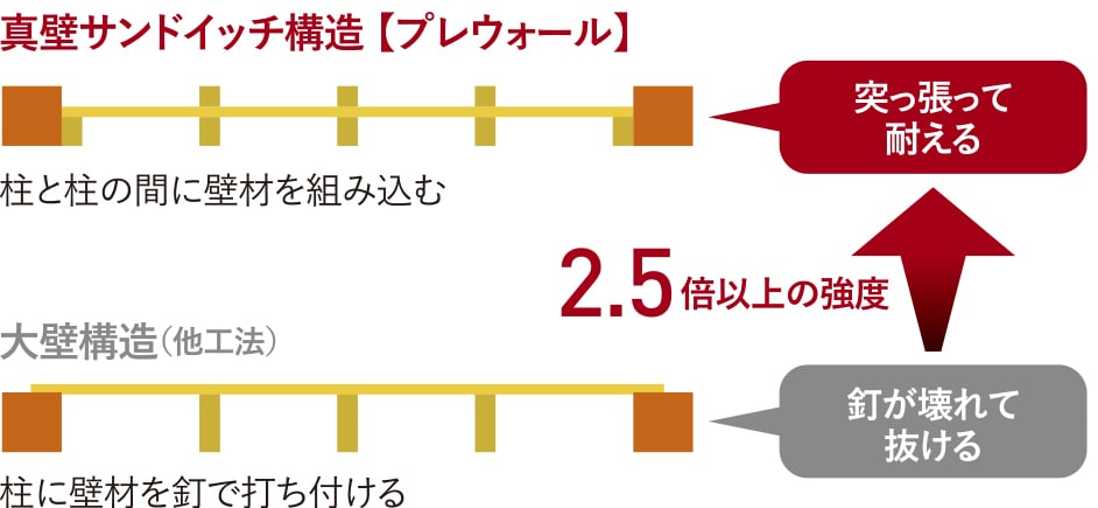

プレウォール工法と大壁面材工法はどちらも板材を使った耐力壁ですが、構造に大きな違いがあります。プレウォール工法は柱と柱の間に合板を入れ、さらに両面から合板を挟み込む形をしているのに対し、大壁面材工法は柱の側面に合板などの板材を釘留めする形です。横から力を加えると合板がはらもうとする力が働きますが、プレウォール工法の場合は板を挟み込んでいるので突っ張って耐えることができます。一方で大壁面材工法は板がはらもうとする力で釘が抜けたり折れたりしてしまい、その結果耐力壁の強度が落ちます。倒壊シミュレーションの結果を比べても、大壁面材工法の方がダメージを多く受けていますよね。繰り返し起こる地震にも粘り強く耐えられる工法として、プレウォール工法を選ぶことをおすすめします。

<まとめ>

繰り返し起こる地震から家族の命と財産を守るためには、地盤と建物の耐震性をセットで考えることが重要です。地盤の揺れやすさを調べ、地盤の状態を反映した耐震設計をしましょう。また大地震の発生は1度だけとは限りません。繰り返し発生する地震でも粘り強く耐えられる工法を選ぶことで、有事の際でも安心して住み続けることができます。北陸型木の住まい研究会では、連続地震に強いプレウォール工法を推奨しています。プレウォール工法についてもっと知りたい!と思われた方は、ぜひ体感型ショールーム「ウッドリンク・ラボ」へお越しください。耐震工法の比較モデルやプレウォール工法の耐震実験を通して、地震に強い家づくりについてわかりやすく学ぶことができます。

ウッドリンク・ラボの詳細/ご予約はこちら

地震に強い家づくりを行い、安心・安全な暮らしを実現しましょう!